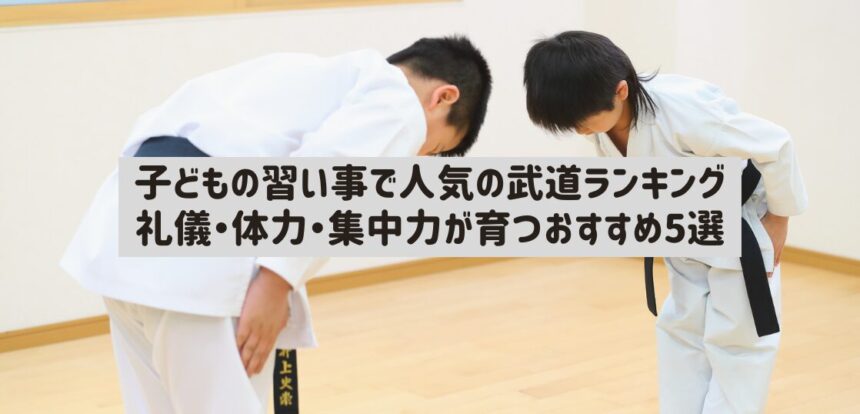

子どもの習い事として「武道・格闘技」は近年注目度が高まっています。

「礼に始まり礼に終わる」と言われる武道は礼儀作法を重んじるため、礼儀礼節が身につく習い事の一つとして人気を集めています。

さらに、武道の稽古では相手と真剣に向き合うため、高い集中力が求められ、肉体面・精神面の両方を鍛えられるといったメリットもあります。

実際に子どもの習い事全体の人気ランキングでも武道・格闘技は上位に入り、多くの保護者がその効果に期待しています。

しかし、「武道」と一口に言っても種類は様々です。「空手」「柔道」「剣道」「少林寺拳法」「合気道」など、それぞれ特徴が異なるため、「一体どの武道を習わせたらいいの?」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、子どもに人気の武道5選をランキング形式でご紹介します。

礼儀作法や集中力、体力づくりに役立つ特徴や効果、月謝の目安や練習頻度、注意点まで詳しく解説します。

それでは早速、子どもにおすすめの武道ランキングTOP5を見ていきましょう!

第1位:空手(からて) – 礼儀と粘り強さが身につく王道の武道

空手は子どもの習い事として定番とも言える人気の武道です。

突き・蹴り・受けなどの多彩な技を繰り出す格闘技であり、男の子だけでなく女の子にも習わせる家庭が増えています。

空手の大きな特徴は、二つの練習形態があることです。実際に組み手(スパーリング)で相手と技を出し合う実戦形式と、仮想の相手に対して一連の攻防を演武する「形(型)」という稽古があり、道場や流派によって重視する比率が異なります。

お子さんの性格に合わせて、試合形式が好きなら組手中心、落ち着いて技を磨きたいなら形中心、と選べる柔軟さも空手の魅力です。

礼儀や粘り強さが身につく

空手道場では、入門時から礼の仕方や挨拶、立ち居振る舞いといった基本動作を厳しく指導されます。

筆者も、空手の稽古を見ることが多々ありますが、通っている子ども達が始めた当初は姿勢や返事の声の小ささをよく注意されていましたが、稽古を積むうちに大きな声で挨拶できるようになり、普段から礼儀正しく振る舞えるようになりました。

また、空手の昇級試験や大会を経験することで地道な努力の大切さや勝負に向き合う強い心が養われます。

実際、ある保護者の方は「ひとりで試合に臨む空手は他のスポーツと違い気持ちが強くなったことを感じる」と話していました。

空手は礼儀と共に、コツコツ続ける粘り強さや自信も育ててくれる武道です。

習い事としての空手の概要

- 費用の目安

入会金は約5,000~10,000円、月謝は月約3,000~8,000円が相場です。

道着(胴着)は上下で約1万円程度、子ども用のサイズならもう少し安い場合もあります。

組手用の拳サポーターやすね当てなどの防具類も必要に応じて購入します(セットで5,000円前後)。

また、年間でスポーツ保険料(1,000円程度)や昇級試験料(1回7,000~10,000円程度)がかかる道場もあります。 - 通う頻度

週1~2回程度の稽古が一般的です。

初心者のうちは週1回でも十分ですが、昇級や大会を目指す場合は週2~3回通う子もいます。

昇級試験は年に2~3回、大会も地域によって年数回開催されるため、目標を持って取り組みやすいです。 - 注意点

空手は流派や道場によって指導方針が異なります。

直接打撃を伴うフルコンタクト空手なのか、防具や寸止めで安全に配慮した空手なのかを事前に確認しましょう。

また、防具の装着有無によってケガのリスクも変わります。

一般的に子どもの空手では大きなケガは少ないですが、組手の際には突き蹴りで打撲や捻挫の可能性もあります。

必ず道場の先生の指示を守り、防具を正しく着用して安全に配慮しましょう。

さらに、空手を習うと自分のパンチや蹴りに自信が付く分、日常で友達にふざけて手を出さないよう指導することも大切です

(実際に空手を習った子は「自分の拳の強さを知ったことで、むやみに他の子に手を出さなくなった」という声もあります)。

関連記事

第2位:柔道(じゅうどう) – 体力と考える力が養われる日本伝統の武道

オリンピック競技にもなっている柔道は、日本発祥の伝統武道であり、多くの子どもたちが習っています。

畳の上で1対1で組み合い、投げ技や抑え込み技で勝敗を競う格闘技で、「相手がいてこそ学べる」武道とも言われます。

礼に始まり礼に終わる精神は柔道でももちろん重視され、試合前後の礼法や道場での挨拶など、礼儀作法は徹底して教え込まれます。

小学校低学年くらいから始める子が多く、男女問わず人気があります。

仲間と共に成長し、心身が鍛えられる

柔道ではまず「受け身」という、投げられてもケガをしない体の使い方を徹底的に練習します。

受け身を身に付けることで転倒時の怪我防止にもなり、日常生活でも自分の身を守れるようになるとされています。

稽古を通じて相手への尊敬や感謝の心も育ち、礼を尽くす大切さを学びます。

実際に、柔道を習わせている保護者からは「試合を通じて勝つ喜びや負ける悔しさを経験できた」「柔道で心身が強くなり、人に優しくなれた」との声が上がっています。

勝敗のある試合に挑むことでメンタルが鍛えられ、勝って驕らず負けて学ぶ姿勢が身につきます。

また、技を決めるには力まかせでは勝てないため、「どう崩せば相手を投げられるか?」と頭を使う戦略性も必要です。

ただ闇雲に動くのではなく常に考えながら練習や試合をすることで、考える力も身に付くという経験者の意見もあります。

柔道は体力だけでなく知力・判断力も養われる武道なのです。

礼節と優しさを学ぶ

柔道の試合では相手を投げたり押さえ込んだりしますが、危険な行為にならないよう厳格なルールが定められています。

子ども同士の稽古では指導者が常に目を配り、安全第一で行います。

そうした環境の中、子ども達は「相手を思いやる気持ち」を自然と学んでいきます。

筆者も柔道経験者の親御さんから「柔道を習わせたら、乱暴だった息子が妹にも優しく接するようになった」といったエピソードを聞いたことがあります。

柔道で培った強さは他者への優しさにつながる面もあるようです。

習い事としての柔道の概要

- 費用の目安

柔道は地域の少年団や学校の部活動、民間の道場など、どの場で習うかによって費用が大きく変わります。

少年団や自治体のスポーツ教室であれば月謝1,000~3,000円程度と非常に安価なケースもあります(指導者がボランティアであったりするため)。

一方、民間の柔道教室や道場では月謝は5,000~8,000円程度が一つの目安です。

また、入会金は5,000~10,000円ほどかかる場合があります。

柔道着(道着)は上下セットで5,000~10,000円ほどですが、体格に合わせて買い替えが必要になるので成長期のお子さんだと数年おきに新調します。 - 通う頻度

週1回から始めて、慣れてくれば週2回以上通う子もいます。

柔道は体への負担もあるスポーツなので、無理のない頻度で続けることが大切です。

大会は地域の柔道大会や昇級審査が年に数回あります。目標を持たせたい場合は大会前に集中的に稽古に参加することもあります。

なお、中学校に進学すると柔道が授業や部活で取り入れられる学校も多いので、小学生のうちに経験しておくと中学以降もスムーズです。 - 注意点

ケガ対策と安全管理が重要です。柔道は投げ技があるため、稽古中の打撲や捻挫、まれに骨折などのリスクも伴います。

ただし初心者のうちは受け身の習得に時間をかけ、安全に配慮しますので、いきなり危険な投げ技をさせることはありません。

指導者のもと、マット(畳)の上で正しい受け身を反復練習し、安全に慣れていきます。

また、柔道は体格差が影響しやすい面もあるので、小柄なお子さんの場合は無理なく技がかけられるようペアを工夫するなど配慮してくれる道場を選ぶと良いでしょう。

稽古後には汗をかくため、風邪をひかないよう着替えを持参する、道着を清潔に保つなど健康面のケアも大切です。

最後に、保護者としては送り迎え時に道場の雰囲気を観察し、指導が適切か、行き過ぎた体罰的指導がないかなども確認しましょう(最近は少なくなりましたが、昔気質の厳しすぎる指導者には注意が必要です)。

総じて、安全第一で楽しく学べる環境であることが柔道を長く続けるポイントです。

関連記事

第3位:剣道(けんどう) – 礼儀と集中力を養い、心身を鍛える日本の武道

剣道は竹刀(しない)という剣の形をした武具を用い、防具を着けて相手と打ち合う伝統武道です。

鎧兜で戦っていた時代の剣術を起源とし、「面(めん)」「胴(どう)」「小手(こて)」「突き」といった有効打突部位を竹刀で打ち込み、その一本を競います。

子どもの習い事としては小学生から始める子が多く、礼儀作法や集中力を身に付けたいと考える親御さんに根強い人気があります。

礼に始まり礼に終わる徹底した礼儀作法

剣道は武道の中でも特に礼儀を重んじる競技です。

稽古は道場に一礼して入るところから始まり、指導者や稽古相手への礼を欠かしません。

ある保護者の方は「子どもが剣道を習ってから大きな声で挨拶や返事ができるようになり、礼儀正しさが身についた」と実感しています。

また、防具を着けて裸足で行う武道なので、寒さや痛みに耐える我慢強さも育まれます。

別の保護者の声では「剣道を続けているおかげで風邪を引きにくい体になり、強い子になった」とのことでした。

剣道では稽古中に厳しく姿勢を正されるため、背筋が伸びて良い姿勢が習慣づいたという報告もあります。

礼儀作法や姿勢など、生活面での成長が期待できる点が剣道の魅力です。

集中力と精神力の向上

剣道の稽古では、常に相手の動きに神経を研ぎ澄まし、一瞬の隙を突いて面や小手を打つ必要があります。

そのため子ども達も稽古中は高い集中力を発揮します。

試合や昇級審査を経験することで「本番に強くなった」という声も多く聞かれます。

実際、ある中学1年生の保護者は「度重なる試合経験のおかげで本番に強くなり、学校の発表会などでも緊張しなくなった」と述べています。

また、剣道には昇級・昇段試験があり、級や段位という形で上達が目に見えるのも子どもの励みになります。「次は◯級を取りたい!」という目標ができることで意欲的に練習に取り組むようになる子も多いです。

剣道の稽古を通じて培われる集中力や精神力は、勉強など他の分野にも良い影響を与えてくれるでしょう。実際に「剣道を始めてから勉強の集中力が上がった」という小学生の保護者の声もあります。

習い事としての剣道の概要

- 費用の目安

剣道の月謝は習う場所によって幅があります。

少年剣道のクラブや教室の場合、週1回でおよそ月2,000~6,000円が相場です。

自治体のスポーツ少年団などボランティア指導の場合は月謝が非常に安い(数千円以下)場合もあります。

他に初期費用として防具代が必要です。初心者は竹刀(子ども用1,500~3,000円程度)を購入します。

しばらくすると防具一式(面・胴・小手・垂れ)が必要になりますが、小学生用のセットなら新品で3~5万円、中古やレンタルを利用すれば1~2万円程度に抑えることも可能です。

道着と袴も合わせて1万円前後です。昇級審査料は1回あたり数千円程度、段位の審査になるともう少しかかります。

防具や竹刀は長く使えますが、竹刀は消耗品なので定期的な買い替えやメンテナンス(竹ひごを削る等)が必要です。 - 通う頻度

週1~2回の稽古が一般的です。

剣道は稽古時間中の運動強度が高いため、週1回でもかなり体力が付きます。

大会前や昇級試験前には臨時の練習会が行われることもあります。 - 注意点

剣道特有の用具の管理と衛生面に気を付けましょう。

防具は使用後に汗をかくため、放置すると臭いが発生します。

防具や竹刀は定期的に陰干ししたり、洗えるものは洗濯するなど手入れが必要です。

小学生では親御さんのサポートが欠かせません。また、稽古中は竹刀が当たって青あざができることがあります。

慣れるまでは多少の痛みを伴うかもしれませんが、防具を正しく着けていれば大きな怪我は防げます。

指導者からも「竹刀や道場の床にささくれがないか」等、安全確認はされますが、万が一の小さな怪我は起こり得ると心得ておきましょう。

もう一点、剣道はとにかく道具が多く荷物が大きくなるため、小さいうちは保護者が防具一式を運ぶ負担も出てきます。

車で送迎する場合、防具袋の置き場を考える必要があるかもしれません。

このように親のサポートも多少必要ですが、その分子どもが礼儀正しく成長する喜びも大きいでしょう。

関連記事

第4位:少林寺拳法(しょうりんじけんぽう) – 護身術と自信が身につく自己鍛錬の武道

少林寺拳法は日本で生まれた比較的新しい武道で、護身術をベースにした技法体系を持っています。

拳法と名が付いていますが中国武術ではなく、戦後の日本で宗道臣によって創始された武道です。

打撃技(突き・蹴り)に加え、関節技や投げ技も取り入れた総合格闘技的な要素が特徴です。

勝ち負けを競う試合(スパーリング)は基本的になく、型の演武(単演・組演武)や乱取り稽古などで修練します。

技の習得だけでなく、正しく心身を鍛えることで自分に自信を持つことを重視する教えがあり、心の成長にも重きを置く武道です。

護身術が身につき心に自信が育つ

少林寺拳法の最大の魅力は、実践的な護身術を学べる点です。

「まず自分や仲間を不当な暴力から守り、それから必要に応じて反撃する」という考え方に基づいて技が構成されており、いざというとき自分の身を守るスキルが身につくとされています。

いじめや犯罪から子どもを守る術を習得できる安心感は、保護者にとっても大きいでしょう。

また、試合で勝ち負けを競わないため、勝敗によるプレッシャーはありません。

その代わり、昇級試験や演武大会への挑戦が稽古の目標となります。

例えばペアを組んで行う組演武では、二人で決められた型を演じ、その正確さや表現力を競います。

これらに挑戦し達成することで精神力が鍛えられ自信につながると多くの拳士(習っている子ども達)は感じています。

ある保護者の声では「人前に出るのが苦手な娘が、演武大会に挑戦する中で勇気を出せるようになり、参加するたびに精神的に成長して自信を付けている」とのことでした。少林寺拳法は心身両面の成長をサポートしてくれる武道と言えます。

異年齢交流で得られるもの

少林寺拳法の道場では小学生から高校生、大人まで一緒に稽古する場合もあり、異なる年齢の人たちと関わり教わったり教えたりすることで対人スキルが身についたとの話もあります。

上級生が下級生に技を教えてあげたり、逆に下級生が上級生の動きを真似して習得したりと、縦の関係の中で社会性も養われます。

習い事としての少林寺拳法の概要

- 費用の目安

少林寺拳法の月謝は、週1回のクラスで2,500~5,000円程度が目安です。

他の武道と同様に、入会金(5,000円前後)や年会費(子どもで4,000円程度)がかかります。

初期費用としては道着代が約5,000~7,000円、帯やワッペン(袖章)代が数千円程度です。

他にスポーツ保険代(年間1,000円程度)や昇級試験料(級位が上がるごとに数千円)が必要です。

演武大会への参加費も大会によりますが1人あたり数千円程度かかる場合があります。 - 通う頻度

基本は週1回の稽古でスタートし、慣れてきたり本人が希望すれば週2回以上通える道院もあります。

無理なく続けるには週1~2回がちょうど良いでしょう。昇級試験は年に2回ほど、演武大会や合同練習会が年1~2回開催される地域もあります。

目標に合わせて先生が追加稽古を見てくれることもあるので、参加できる範囲で積極的に活用すると上達も早まります。 - 注意点

少林寺拳法は攻防一体の動きをするため、ペア練習での安全確認が重要です。

関節技や投げ技も含まれるので、力まかせに技をかけると相手を痛める恐れがあります。

指導者のもと、必ず約束事(合図やかける強さの調整など)を守って練習するようにしましょう。

幸い、試合で激しくぶつかり合うことはないので大きな怪我は少ないですが、組手のような乱取り練習では打撲や擦り傷程度は起こり得ます。

関連記事

第5位:合気道(あいきどう) – 競わずに心身を磨ける穏やかな武道

合気道は植芝盛平翁によって創始された現代武道で、日本古来の柔術や剣術の流れを組みつつ「和の精神」を重視した護身術です。

相手の力を利用して投げたり、関節を極めたりする動きが特徴で、打撃は基本的に行いません。

試合による勝ち負けがなく、自分自身の上達を目標に稽古を積む武道なので、争いごとが苦手なお子さんや勝敗にあまりこだわらず習い事を楽しみたいタイプのお子さんにも向いています。

誰でも始めやすく、続けやすい

合気道最大の特徴は老若男女誰でも始めやすいことです。

乱暴な当て身(攻撃)や組手がないため、体力に自信がない子や小柄な子でも無理なく稽古についていけます。

実際、合気道は他の武道と比べて必要な費用や防具も少なく、始めやすいとの意見もあります。

また、昇級・昇段試験によって努力すれば段階的にステップアップできる仕組みが用意されているため、試合が無くてもやりがいを感じられるでしょう。

ある保護者の方は「普段あまり外で遊ばない子ですが、合気道を習うことで良い運動になっている。昇級審査があるので目標を立てて頑張る経験にもなっている」と話しています。

合気道では身体の使い方やバランス感覚が養われ、他のスポーツや日常生活にも役立つとされます。

実際、成長期に合気道を学ぶことで体の軸がしっかりし、姿勢が良くなるとも言われます。

競わずとも得られる成長

合気道には直接的な試合が無い分、「稽古での自己鍛錬」が中心です。

相手はあくまで自分自身。だからこそ、日々の稽古で昨日の自分より少しでも上達することが子どもにとっての喜びになります。

合気道経験者からは「合気道を通じて目標を立てコツコツ取り組む習慣が身についた」との声もあります。

また、合気道では力任せに相手を倒すのではなく呼吸やタイミングを合わせて技をかけるため、相手との調和や冷静さが必要です。

その結果、心が落ち着き、感情的になりにくくなる効果も期待できます。

保護者からは「合気道を習っているおかげで心が強くなり、人に優しくなった」という声や「小さなことで怒らず落ち着いて対処できるようになった」というエピソードも寄せられています。

競争にさらされない環境で、マイペースに心身を鍛えられるのが合気道の良いところです。

異世代交流とコミュニケーション

合気道教室では、小さい子から大人まで一緒に稽古するケースも少なくありません。

そのため、同年代の子だけでなく年上の大人とも自然にコミュニケーションが取れるようになったという話を聞きます。

例えば年長の有段者がお手本を見せてくれたり、一緒に受け身を取ってくれたりする中で、子ども達も礼儀正しく接し、質問する度胸もついていくようです。

合気道はそうした世代を超えた交流がある点でも貴重な体験となるでしょう。

習い事としての合気道の概要

- 費用の目安

合気道の月謝相場は週1回で2,000~5,000円程度とされています。

地方の公共施設で行われる教室だと月2,000円以下の場合もありますし、都市部の道場だと5,000円程度のところもあります。

入会金は5,000~10,000円ほど、スポーツ安全保険料が年1,000円前後かかります。

必要な道具は道着(稽古着)のみで、価格は子ども用で5,000円前後です。高学年以上になると有段者は袴を履く場合もありますが、子どものうちは基本的に白道着だけで構いません。 - 通う頻度

週1回から無理なく始められます。合気道の動きは最初はゆっくりとした基本動作(体さばき)や受け身の練習が中心なので、週1回でも十分効果があります。

慣れてきて上達したい場合は週2回以上通って技の稽古量を増やすと良いでしょう。

大会はありませんが、年に数回の演武会(演武発表の場)や講習会などがある道場もあります。

そうしたイベントに参加することでモチベーションを維持できます。昇級審査は年2回程度実施されることが多いです。 - 注意点

合気道は他の武道に比べケガが少ないと言われますが、全く無いわけではありません。

投げ技で受け身に失敗すると打撲したり、関節技で無理をすると捻挫する恐れもあります。

ただ、技は受け手と掛け手がお互い協力して練習しますので、痛みが出たらすぐ申告してやめるなど無理なく進められます。

指導者も子どもの場合は特にゆっくり安全に教えてくれるので過度に心配はいりません。

親御さんは稽古見学が可能なら、子どもがしっかり受け身を取れているか、嫌がっていないか確認してあげましょう。合気道では昇級が上がるほど技も難しくなり、覚えることが増えます。

ときに子どもが「なかなか上手くできない」ともどかしく感じることもありますが、競争相手は自分自身です。

焦らず一つ一つの稽古を乗り越えていくことで自信につながる、と教えてあげてください。

大人になってからも続けられる生涯武道なので、長い目で楽しむ心構えが大切です。

まとめ

以上、子どもに人気の武道5選を紹介しました。

どの武道にもそれぞれ魅力があり、お子さんの性格や目的によって向き不向きがあります。

例えば、礼儀や上下関係を学ばせたいなら空手や剣道、体力を付けたいなら柔道、争いが苦手な子には合気道、総合的に自信を付けたいなら少林寺拳法、というように選択肢を検討すると良いでしょう。

武道は礼儀作法を学びやすく、肉体面だけでなく精神面でも子どもを強く育ててくれる習い事です。

ぜひお子さまの性格に合わせて、心身ともに成長できる武道を選んであげてください。

![茨城県鹿嶋市の空手道場、沖縄伝統空手剛柔流 遊撃館 茨城道場を掲載しました。

@yu_gekikan.ibaraki

[道場紹介]

空手発祥の地、沖縄の伝統ある空手、剛柔流を学びそして伝えていきます。

型は剛柔流、組手はフルコンタクト空手。

空手を通して人生を学ぶを真っ当に幼年から成人まで日々修練しています。

[道場の掲載依頼]

武道・道場ナビへの掲載をご希望される方は @budo.dojo.navi のHPからお申し込みください。

武道界を盛り上げるために運営しているので掲載は無料です。

#武道 #習い事 #趣味 #格闘技 #武道道場ナビ](https://www.budo-dojo-navi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)